価格戦略

原価計算の重要性

利益を伸ばす要素は3つしかありません。販売量の増加、コストの削減、値上げの3種類となります。これまでデフレ環境に慣れてきた日本では「コスト」を重視した経営により疲弊してきました。しかし昨今のインフレにより「変動費」「固定費」それぞれコスト削減は難しい状況にあり、むしろコストアップが進む状況にあります。こうした中「値上げ」を含む「価格戦略」は最重要施策となってきております。

サービス概要

様々な理論を参考にしつつ、実際に中小企業支援で使える手法を検討する研修となります。自社CASEをワークで取り組み、研修後に価格戦略の見直しができるきっかけづくりを目的としています。

目的

- 最も収益性改善に寄与する「値上げ」を含めた「価格戦略」の重要性を理解する

- 「価格戦略」の種類と実行方法を理解する

- 自社での「価格戦略」による収益改善をシミュレーションし、収益改善のSIMが行える状態にする

価格戦略の種類

全体構成概要

| 第1回 | 利益ドライバー分析(価格戦略が重要な理由を理解する) |

|---|---|

| 第2回 | 価格設定方法の種類(業種、やり方、バンドリングやダイナミックプライシングなども学ぶ) |

| 第3回 | 値上げ効果が高い業種・低い業種 |

| 第4回 | B2CとB2Bでは値上げのやり方は異なる |

| 第5回 | 自社の価格戦略をシミュレーションする(ワーク) |

対象

経営層、営業管理者、営業担当者

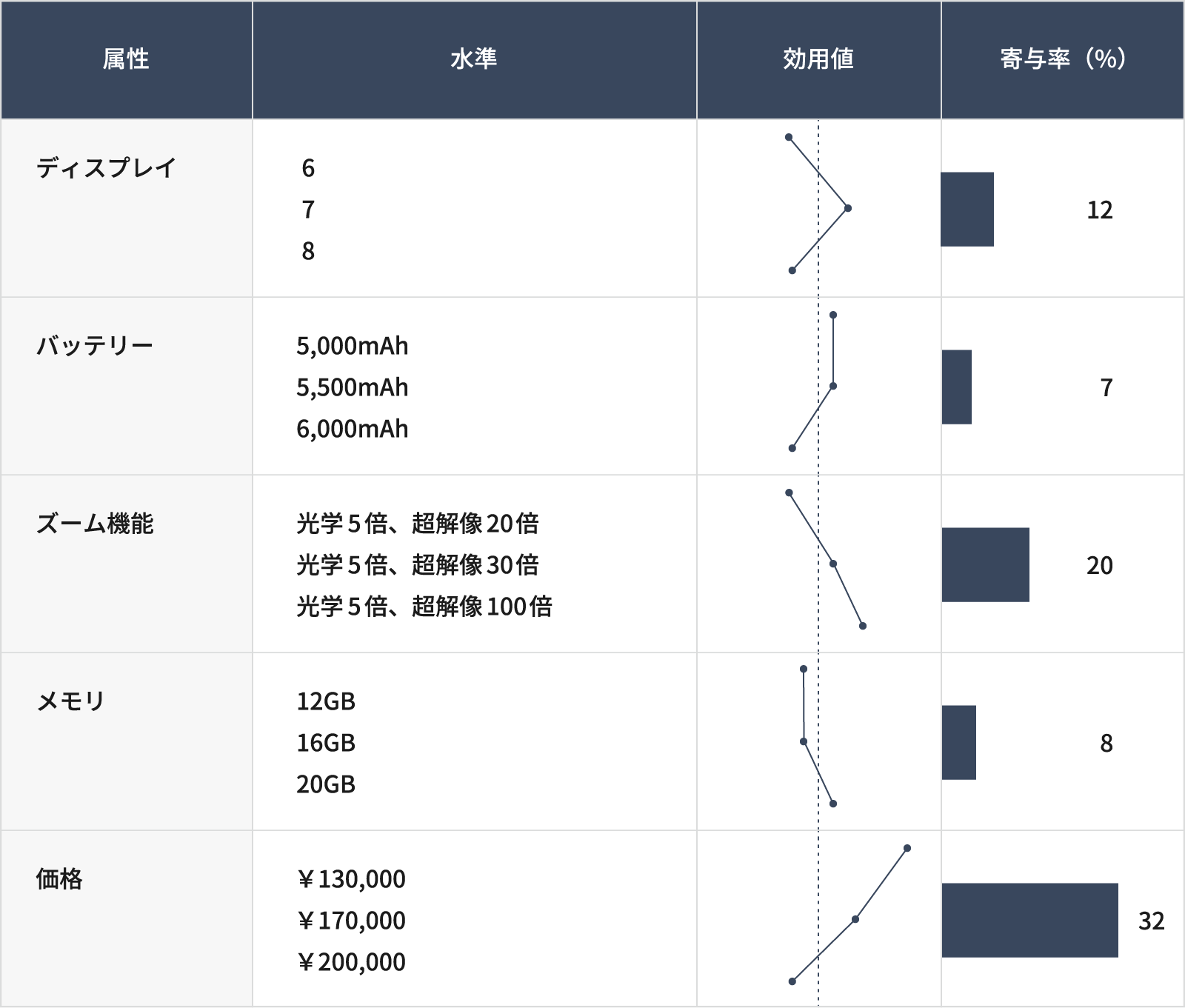

コンジョイント分析事例(購買意向に影響する要素を分析)

比較対象設定

商品A

| ディスプレイ | 6 |

|---|---|

| バッテリー | 5000mAh |

| ズーム機能 | 光学5倍、超解像20倍 |

| メモリ | 12GB |

| 価格 | ¥130,000 |

商品B

| ディスプレイ | 7 |

|---|---|

| バッテリー | 6800mAh |

| ズーム機能 | 光学5倍、超解像100倍 |

| メモリ | 16GB |

| 価格 | ¥200,000 |

↓

コンジョイント分析結果

研修スケジュール

第1回 利益ドライバー分析(価格戦略が重要な理由を理解する)

- 自社(自部門)の損益から利益ドライバー分析を行い、販売数量、価格、コストの増減と利益への影響を理解する

- 価格弾力性を理解する

第2回 価格設定方法の種類(業種、やり方、バンドリングやダイナミックプライシングなども学ぶ)

- 価格戦略の種類

- 利益の最大化は? (ダイナミックプライシング)

- 損して得する (バンドリング)

第3回 値上げ効果が高い業種・低い業種

- 限界利益率が低い業種は値上げ効果が高い

- 限界利益率が高い業種は、値上げ効果は低いわりに、失注リスク高まる

- 業種別の値上げ戦略

| 小売 | フロント商品+買い物かご理論 |

|---|---|

| 卸 | 価格勝負になりやすい領域+薄利→リベートという分かりにくいもの |

| 製造業 | 限界利益率は高い、固定費回収が最優先だが、値引きは後を引く。続けると設備更新ができなくなる |

| サービス | 最低賃金上昇を反映させる必要性 / 差別化可能なら値上げOK、難しければ生産性改善(多能工など)が優先 在庫できないことを価格に反映させる |

第4回 B2CとB2Bでは値上げのやり方は異なる

- B2Cはイメージ(単なる値上げではなく、リニューアル+値上げなど工夫)、差異化できている場合は単なる値上げも可能

- B2Bは購入プロセスが組織対応(資材→経営層許可)のため理論的な説明が必要+失注リスク高い

→B2Bの値上げは難易度高い、戦略的な値上げのために必要な手順を学ぶ

第5回 自社(自部門)の価格戦略をシミュレーションする(ワーク)

- 利益ドライバー分析

- 価格弾力性の考慮

- シミュレーションと対応策(単なる値上げでは数量大幅減可能性高ければ商品改善、バンドリング、ダイナミックプライシング検討)

Q&A

Q1:参加させる対象の考え方をアドバイスもらえますでしょうか?

A1:参加される範囲の限定はありませんが、経営・幹部層はもとより、営業部門、経理部門の部門長クラスまでは対象として検討いただければと考えております。

Q2:定員何名で実施していますか? 最小参加人数などありますか?

A2:複数の企業が参加できる公開講座はおよそ定員20名超程度までで運営しております。多人数になりますと、理解の進捗のバラツキが多くなり、講師からのアドバイスも限定的となるためです。企業様単体での受講については、参加人数の制約はありませんが人数が少数でも一定の費用がかかりますので、やはり10名以上はご参加いただくのがコストパフォーマンスが良いと考えております。